ある日の午後、住吉区役所からの帰り道。

「今日はいつもと違う道から帰ってみよう」と思い立ち、千躰の交差点から長居公園通りへ。整備された小さな小川がふいに目に飛び込んできました。存在はなんとなく知っていたけれど、じっくり散策するのは今日が初めてです。

というわけで今回は、趣を感じられる「細江川のせせらぎ」についてご紹介します♪

住宅街の中に、ふっと現れた小川

細江川のせせらぎは、大阪シティバス「千躰」を下車し東へ約100m歩いた場所に位置しています。

最初は「水場かな?」と思って近づいたのですが、よく見ると飛び石が設けられた、整備された小川でした。

まるで誘い込まれるように住宅街のほうへ続いており、歩みを進めると……

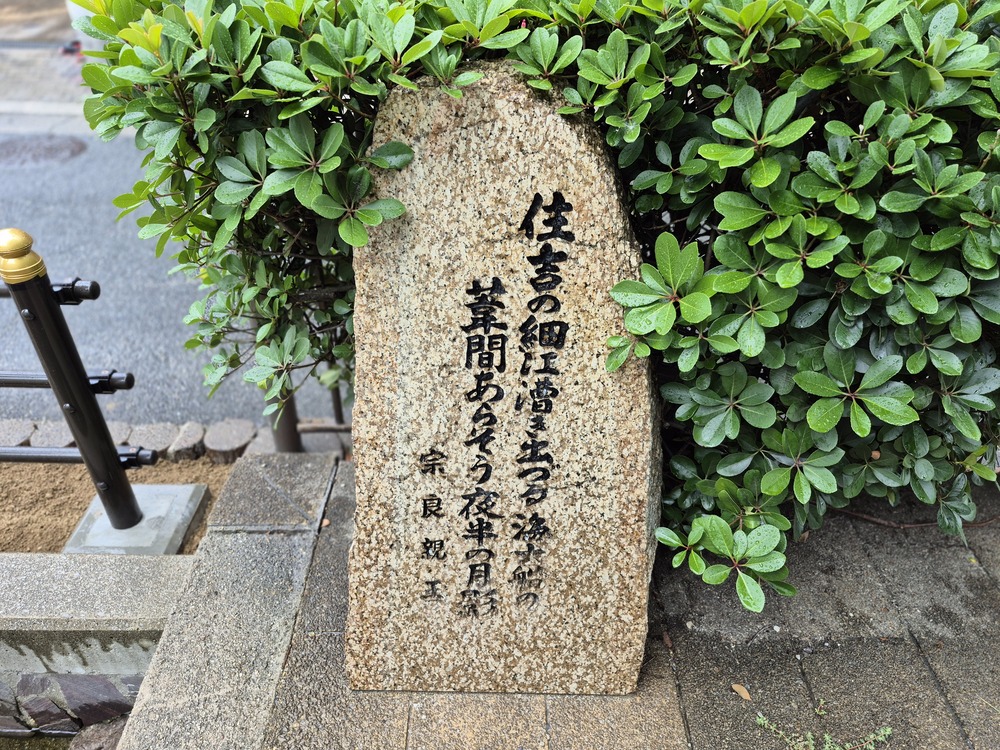

なんと立派な石碑を発見!

石碑には、河川の簡単な歴史とともに和歌が刻まれていました。

「なぜ歌が……?」と気になって調べてみると、驚きの事実が。

実は、ここを流れる「細江川(現在の細井川)」は、古くは「細江」と呼ばれ、住吉津へと注ぐ入り江だったそう。

そしてなんとこの川は、「万葉集」も詠まれている由緒ある川だったのです。

特に、住吉大社の南側一帯には「浅沢小野(あささわをの)」と呼ばれる池沼があり、かきつばた(杜若)の名所としても知られていたのだそう。

石碑に刻まれていたのは、こんな歌でした。

住吉(すみのえ)の浅沢小野(あささはをの)のかきつはた

衣(きぬ)に摺(す)り付け 着む日知らずも

訳すと、住吉の浅い沢辺に咲いているかきつばた(杜若)の花を着物にすり染めて着る日が、いつになるのかさえわからない――

という意味になるようです。自然の美しさを描いてるような、恋の歌としても解釈できるような……ステキな歌ですね。

ちなみにこの「かきつばた」は、あやめ科の多年草で、初夏には紫や白の花を咲かせます。

水辺に咲く姿は涼やかで、古くは花汁が染料として使われていたことも。

この花は、住吉の風土や歴史と深く結びついており、昭和62年には「住吉区の花」にも選ばれました。

花ことばは「幸福は必ずやってくる」とても、前向きで希望に満ちた言葉ですね。

今でも区内のあちこちで、かきつばたの姿を見ることができます。

こちらの、細江川のせせらぎはもちろん、浅沢神社や万代池など、地元の人に親しまれる場所にも点在しているそうです。

地域の方のちょっとした休憩スポット

石碑を越えて少し歩くと、風情ある東屋が現れます。

そういえば、以前買い物帰りに通りかかった際、ここでおじいさんが休憩している姿を見かけたことがありました。

東屋のところで右折し、大通りから住宅地のほうへ入っていくと……

都会の中とは思えない、静かな水の流れと緑に囲まれた散策路が広がります。

小さな流れや、飛び石のような丸いモニュメント、そして周囲には自然石を配した造園が施され、水と緑が調和する……どこか和の趣を感じさせる景観が広がっています。

遊歩道には藤棚やベンチも設けられており、散歩や読書、休憩にもぴったり。

地域の方々にとって、ちょっとした息抜きの場として親しまれているようです。

細井川沿いに点在する、詩の道しるべ

さらに、住宅街の中へと続く川沿いの遊歩道を、ゆっくりと歩いていきます。

きれいに整備されたウッドデッキの道を歩けば、自然と心がほどけていくような感覚に。

街中とは思えないほどの緑と水音に包まれて、ここが地域の人にとって、「癒しの空間」になっていることを実感します。

そんな小道を歩いていると、ふと目に入るのが、石に刻まれた万葉風の歌碑たち。

ここ細井川沿いには、地域の自然や歴史をテーマにした歌碑が点在しており、まるで「詩の道しるべ」のように、訪れる人の心を和ませてくれます。

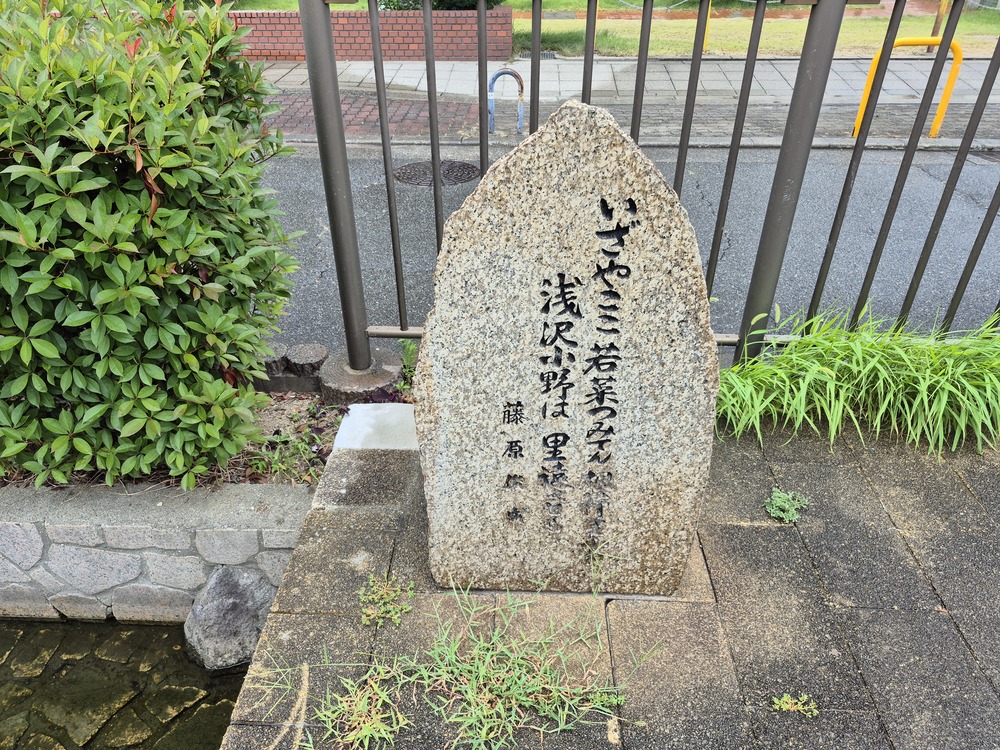

ここで、二つ目の歌碑を発見。

いざやここ 若菜つみてん 根芹生ふる 浅沢小野は 里遠くとも

こちらは、藤原俊成が詠んだとされる歌。

都から遠く離れた里での自然とのふれあいを、素朴で温かい眼差しで詠んだ歌だとされています。

静かな自然への憧れが伝わってきて、とてもステキですよね。

遊歩道をさらに進むと、ウッドデッキから石畳の道へ。

このあたりは、どこか懐かしさのある風景に変わり、草花がそっと道端を彩っています。

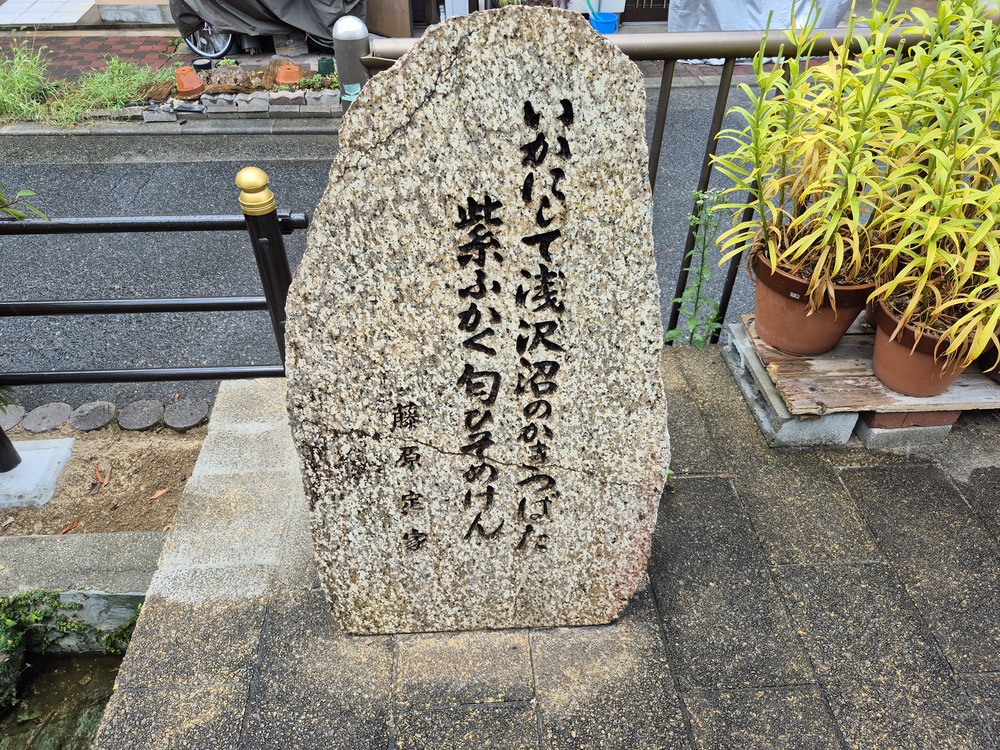

三つ目の歌碑です。

いかにして 浅沢沼の かきつばた 紫ふかく 匂いそめけん

こちらは、藤原定家が詠んだとされる歌。

かきつばたの美しい紫色の花が咲き誇る様子を詠んだものです。特に「いかにして」という疑問形を使うことで、その美しさに驚き、感動している様子を表しているとされています。

美のはかなさと尊さが詠まれた美しい一首ですね。

こちら、四つ目の歌碑です。

住吉の 細江漕ぎ出づる 海士船の 葦間あらそう 夜半の月影

こちらは、宗良親王が詠んだとされる歌です。

住吉の細江を漕ぎ進む漁師の船が、葦の間を掻き分けて進む、その様子を照らす夜半の月影よ。と住吉の細江川を舞台に、漁師の船が葦の間を漕ぎ進む様子と、夜半の月影が織りなす風景を詠んだ一首とされています。

住吉から望む夜の海と自然の神秘的な景色が、脳裏に浮かびます。

続いて、五つ目の歌碑です。

住吉の 細江の葦も 霜枯れて よそにもしろき みをつくしかな

こちらは、顕昭が呼んだとされる歌。

住吉の細江から富士を望む海原に、草の間を照らす夜中の月影が美しく映えている住吉の細江に生い茂る葦も、霜に打たれて枯れ、身を尽くす思いは、他所の人にも白々と知られてしまうのだろうか…と、住吉の冬の風景と、自己の心情を重ね合わせた、味わい深い比喩歌(たとえの歌)であるとされています。

冬の住吉の情景と、心の内を詠んだ一首に、じんときます。

川の終着地点へ

こちらが、遊歩道の終着地点です。

周囲にはベンチや屋根付きのスペースもあり、立ち止まって一息つくのにぴったりの場所です。

細井川のせせらぎをたどって歩いてきたこの道のりは、まるで詩をめぐる散歩道。歴史と自然が共存するこの小さな道には、静かな魅力がぎゅっと詰まっていました。

細江川沿いの遊歩道は、ただの通り道ではなく、季節の移ろいや、昔の人々の思いをそっと感じられる場所でした。

点在する歌碑に目をとめ、静かな川の流れに耳をすませながら歩く時間は、慌ただしい日常から少し離れて、自分と向き合う穏やかなひとときに。

街の中にこんな場所があるなんて……そんな驚きとともに、何気ない散歩が、心に残る風景になります。

住吉を訪れた際には、ぜひこの細江川沿いを歩いてみてくださいね。

きっとあなたにも、小さな感動との出会いが待っているはずです♪

細江川のせせらぎ

住所:大阪府大阪市住吉区千躰1丁目1

アクセス:南海高野線「沢ノ町駅」から徒歩約7分

TEL:06-6694-9840(大阪市 建設局道路河川部道路課)

駐車場:無し